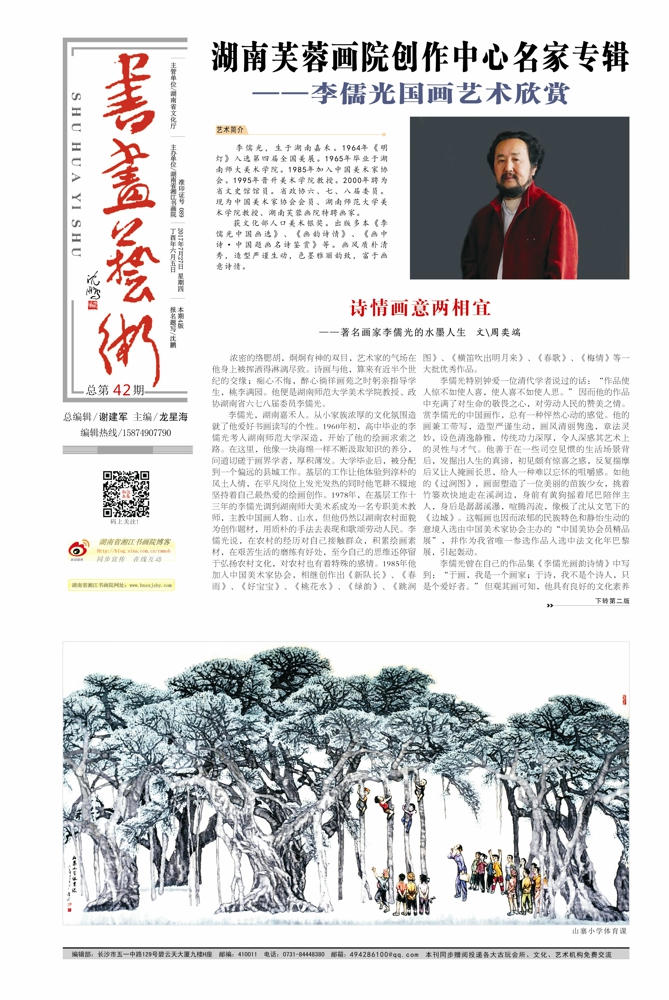

报纸期刊

《书画艺术报》第42期:李儒光国画艺术欣赏

点击数:14332017-09-14 16:37:55

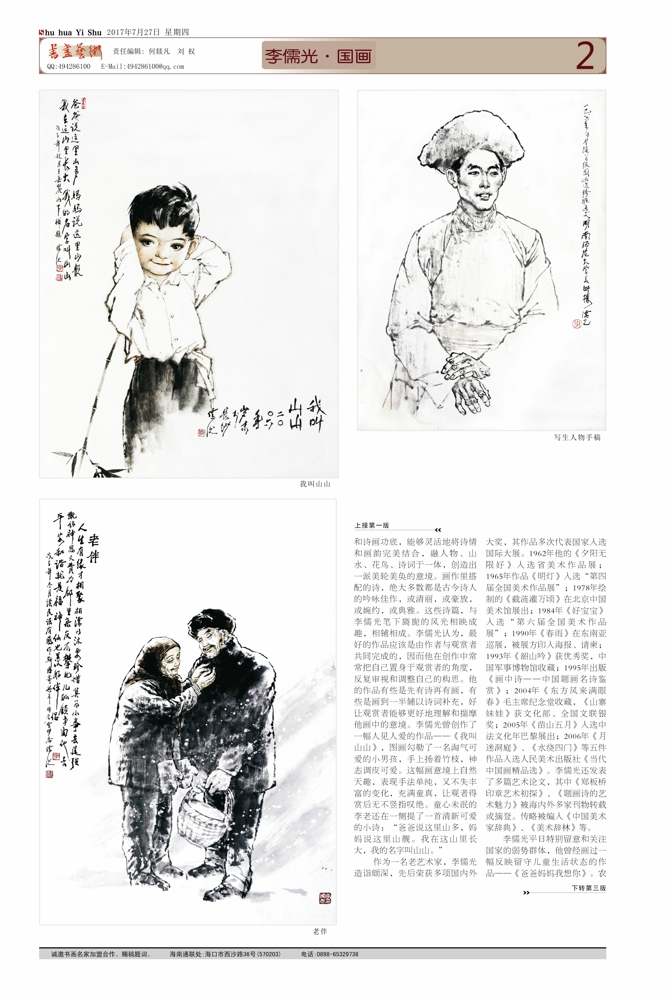

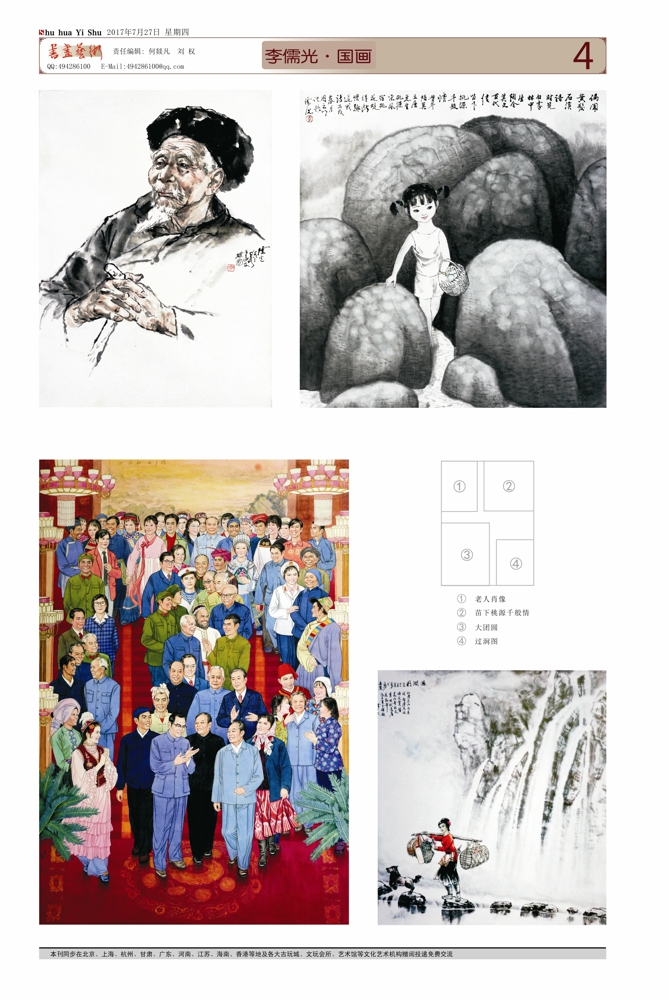

李儒光,生于湖南嘉禾。1964年《明灯》入选第四届全国美展。1965年毕业于湖南师大美术学院,1985年加入中国美术家协会,1995年晋升美术学校教授,2000年聘为省文史馆馆员,省政协六、七、八届委员。现为中国美术家协会会员、湖南师范大学美术学院教授、湖南芙蓉画院特聘画家。

获文化部人口美术银奖。出版多本《李儒光中国画选》、《画韵诗情》、《画中诗·中国题画名诗鉴赏》等。画风质朴清秀,造型严谨生动,色墨雅丽韵致,富于画意诗情。

书画艺术报

浓密的络腮胡,炯炯有神的双目,艺术家的气场在他身上被挥洒得淋漓尽致。诗画与他,算来有近半个世纪的交缘;痴心不悔,醉心徜徉画苑之时躬亲指导学生,桃李满园。他便是湖南师范大学美术学院教授、政协湖南省六七八届委员李儒光。

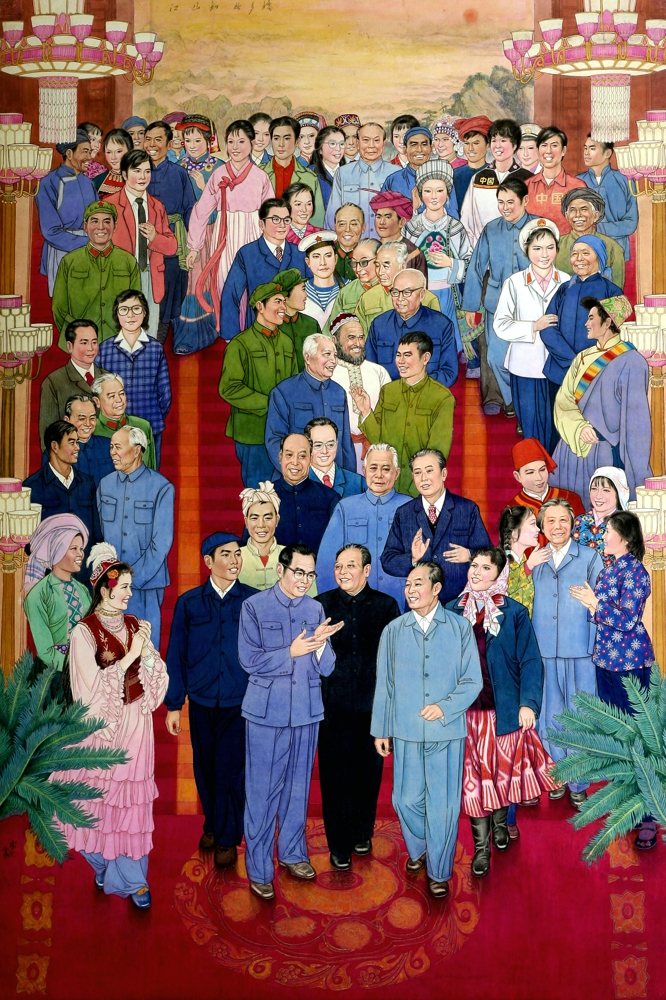

李儒光,湖南嘉禾人。从小家族浓厚的文化氛围造就了他爱好书画读写的个性。1960年初,高中毕业的李儒光考入湖南师范大学深造,开始了他的绘画求索之路。在这里,他像一块海绵一样不断汲取知识的养分,问道切磋于画界学者,厚积薄发。大学毕业后,被分配到一个偏远的县城工作。基层的工作让他体验到淳朴的风土人情,在平凡岗位上发光发热的同时他笔耕不辍地坚持着自己最热爱的绘画创作。1978年,在基层工作十三年的李儒光调到湖南师大美术系成为一名专职美术教师,主教中国画人物、山水,但他仍然以湖南农村面貌为创作题材,用质朴的手法去表现和歌颂劳动人民。李儒光说,在农村的经历对自己接触群众,积累绘画素材,在艰苦生活的磨练有好处,至今自己的思维还停留于弘扬农村文化,对农村也有着特殊的感情。1985年他加入中国美术家协会,相继创作出《新队长》、《春雨》、《好宝宝》、《桃花水》、《绿韵》、《跳涧图》、《横笛吹出明月来》、《春歌》、《梅情》等一大批优秀作品。

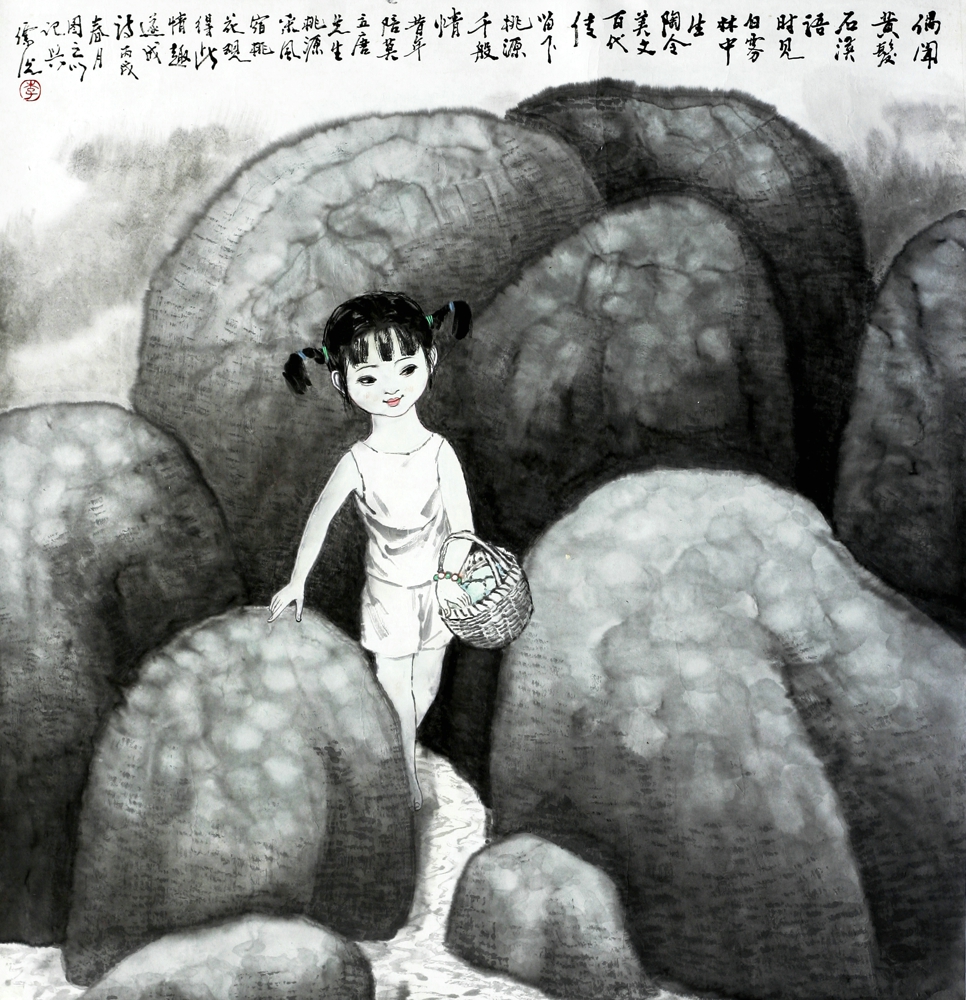

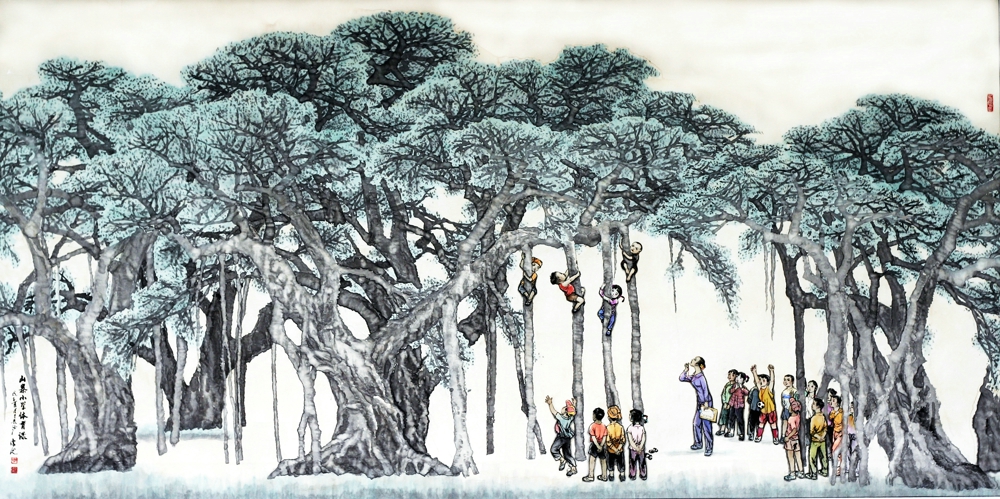

李儒光特别钟爱一位清代学者说过的话:“作品使人惊不如使人喜,使人喜不如使人思。” 因而他的作品中充满了对生命的敬畏之心,对劳动人民的赞美之情。赏李儒光的中国画作,总有一种怦然心动的感觉。他的画兼工带写,造型严谨生动,画风清丽隽逸,章法灵妙,设色清逸静雅,传统功力深厚,令人深感其艺术上的灵性与才气。他善于在一些司空见惯的生活场景背后,发掘出人生的真谛,初见颇有惊喜之感,反复揣摩后又让人掩画长思,给人一种难以忘怀的咀嚼感。如他的《过涧图》,画面塑造了一位美丽的苗族少女,挑着竹篓欢快地走在溪涧边,身前有黄狗摇着尾巴陪伴主人,身后是潺潺溪瀑,喧腾泻流,像极了沈从文笔下的《边城》。这幅画也因而浓郁的民族特色和静怡生动的意境入选由中国美术家协会主办的“中国美协会员精品展”,并作为我省唯一参选作品入选中法文化年巴黎展,引起轰动。

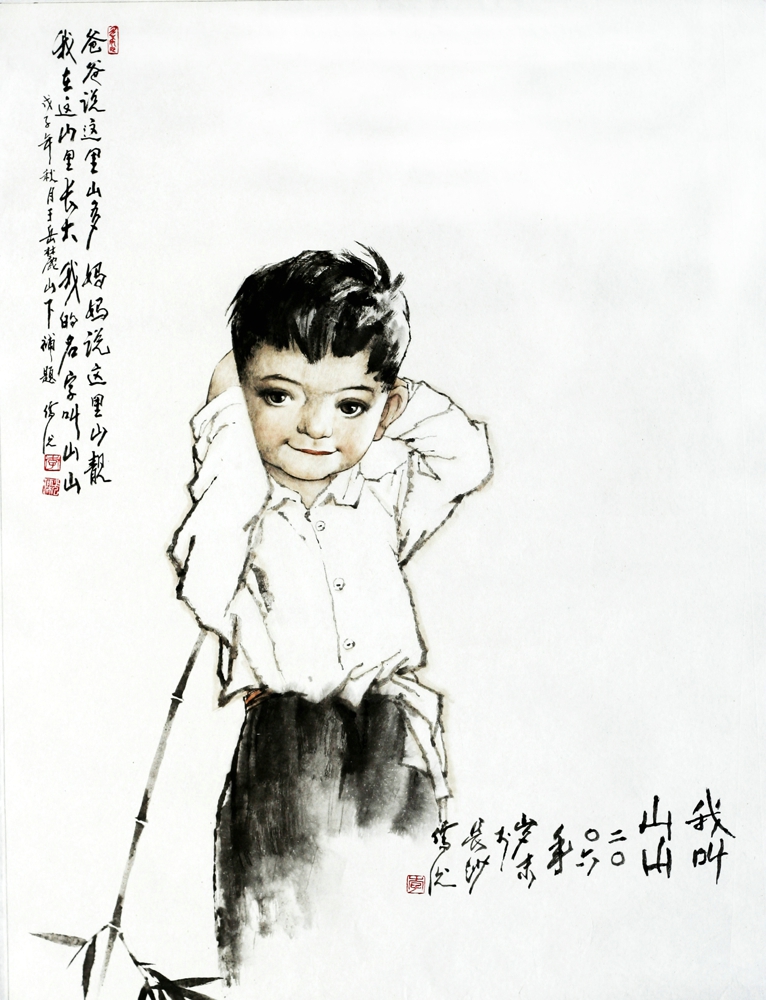

李儒光曾在自己的作品集《李儒光画韵诗情》中写到:“于画,我是一个画家;于诗,我不是个诗人,只是个爱好者。” 但观其画可知,他具有良好的文化素养和诗画功底,能够灵活地将诗情和画韵完美结合,融人物、山水、花鸟、诗词于一体,创造出一派美轮美奂的意境。画作里搭配的诗,绝大多数都是古今诗人的吟咏佳作,或清丽,或豪放,或婉约,或典雅。这些诗篇,与李儒光笔下旖旎的风光相映成趣,相辅相成。李儒光认为,最好的作品应该是由作者与观赏者共同完成的,因而他在创作中常常把自己置身于观赏者的角度,反复审视和调整自己的构思。他的作品有些是先有诗再有画,有些是画到一半辅以诗词补充,好让观赏者能够更好地理解和揣摩他画中的意境。李儒光曾创作了一幅人见人爱的作品——《我叫山山》,图画勾勒了一名淘气可爱的小男孩,手上扬着竹枝,神态调皮可爱。这幅画意境上自然天趣,表现手法单纯,又不失丰富的变化,充满童真,让观者得赏后无不竖指叹绝。童心未泯的李老还在一侧提了一首清新可爱的小诗:“爸爸说这里山多,妈妈说这里山靓。我在这山里长大,我的名字叫山山。”